कर्नाटक चुनावों (Karnataka Assembly Elections) के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो राजनीतिक टक्कर देखी ही गई. इससे इतर सोशल मीडिया पर भी चुनावों से जुड़े भ्रामक दावों की बाढ़ आ गई. सोशल मीडिया पर पहले से ही मौजूद भ्रामक खबरों की समस्या को कर्नाटक चुनावों ने और बदतर बना दिया. पर इस समस्या को ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने और भी बदतर बना दिया. ये कहकर कि सर्च के दौरान ट्विटर ब्लू अकाउंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी.

पिछली प्रक्रिया से वेरिफाई किए गए अकाउंट्स का ब्लू टिक हटने और ट्विटर ब्लू पूरी तरह लागू होने के बाद ये आकलन किया जा रहा था कि इससे फेक न्यूज को बढ़ावा मिल सकता है. और चुनावों के दौरान दिखा कि ये अनुमान गलत नहीं था.

ट्विटर ब्लू सब्सक्राइब करने वाले कई यूजर्स ने कभी नेताओं को टारगेट करते हुए तो कभी भ्रामक सांप्रदायिक एंगल के साथ गलत सूचनाओं को जोर-शोर से फैलाया. जनवरी तक जिन ट्वीट्स को औसतन 40 से 50 हजार व्यू मिले थे, उनके व्यू अब 10 लाख के पार पहुंच चुके हैं.

इस रिपोर्ट के जरिए हम बताएंगे कि कैसे 2023 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेकर ब्लू टिक हासिल करने वालों ने अफवाहों के बाजार को कैसे गर्म किया.

खेल, राजनीति, और व्यंग्य के बीच गुमराह हुए लोग?

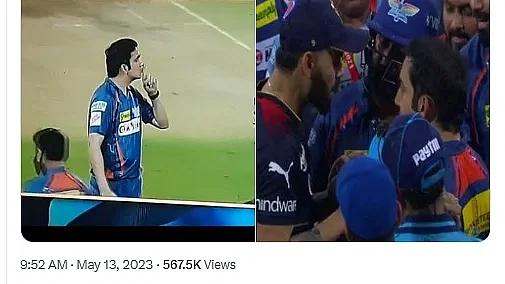

कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे वाले दिन यानी 13 मई को 'डॉ निमो यादव' नाम के ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर ने अपने अकाउंट से एक ट्वीट किया. ट्वीट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में विराट कोहली की कथित इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड की गई. पोस्ट अभी भी मौजूद है और इसे 27 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

ये स्क्रीनशॉट विराट कोहली की असली इंस्टाग्राम स्टोरी का नहीं था. बल्कि उनकी एक स्टोरी को एडिट कर बनाया गया था. क्विंट हिंदी की फैक्ट चेकिंग टीम 'वेबकूफ' समेत कई फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने इसकी पड़ताल की थी.

डॉ गिल और सदफ आफरीन जैसे कई 'वेरिफाइड' यूजर्स ने भी इस स्क्रीनशॉट को विराट कोहली की इंस्टा स्टोरी का बताकर शेयर किया.

"डॉ निमो यादव" एक पैरोडी अकाउंट है. ये अकाउंट बिना किसी डिस्कलेमर के व्यंगात्मक पोस्ट करता है. जाहिर है इनमें खतरा है कि कोई यूजर किसी व्यंग्य के तौर पर शेयर किए गए एडिटेड स्क्रीनशॉट को असली मान सकता है.

इस अकाउंट की पड़ताल करने पर हमें ऐसे कई पोस्ट भी मिले जो IPL के अलग-अलग दृश्यों को कर्नाटक चुनाव से जोड़कर शेयर किए गए थे.

भले ही पोस्ट को व्यंग्य या मजाक के तौर पर अपलोड किया गया हो, लेकिन चुनाव के दौरान या उसके आसपास बढ़ते तनाव के बीच इन पोस्ट्स को जितने बड़े पैमाने पर देखा गया और यूजर्स ने रिएक्ट किया, उससे लोग आसानी से गुमराह हो सकते हैं.

भ्रामक दावों के जरिए कांग्रेस के चुनावी वादों पर निशाना

कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था. राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी गई.

ऋषि बागरी ट्विटर ब्लू यूजर हैं, अक्सर ऑनलाइन भ्रामक सूचनाएं फैलाते हैं. क्विंट की 'वेबकूफ' टीम ने पहले भी इनके फैलाए भ्रामक दावों का पर्दाफाश किया है. इन्होंने कांग्रेस की 200 यूनिट फ्री बिजली वाली घोषणा को लेकर एक ट्वीट करते हुए दावा किया कि स्थानीय लोगों ने मीटर रीडिंग के लिए पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारी पर हमला कर दिया. बागरी ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा के वादे के चलते लोग बिजली का भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं.

रिपोर्ट लिखे जाने इस तक पोस्ट को 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

पड़ताल में सामने आया कि वीडियो में दिखने वाला शख्स चंद्रशेखर हीरेमथा है. जो कर्नाटक के कोप्पल जिले का रहने वाला है. छह महीने से लंबित बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए कहने पर उसने अधिकारी के साथ मारपीट की थी.

इसी पोस्ट को सुरजीत दासगुप्ता और मनीषा सिंह जैसे अन्य ट्विटर ब्लू यूजर्स ने भी शेयर किया.

कांग्रेस की जीत के बाद

कांग्रेस की जीत के बाद एक तरफ जहां सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है. वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर भ्रामक सांप्रदायिक और राजनीतिक दावों की भरमार है. हिंसा के कई पुराने वीडियो को कांग्रेस की 'जीत का असर' बताते हुए भ्रामक दावे से शेयर किया गया.

उदाहरण के लिए, सैंडी नाम के यूजर ने कर्नाटक की हालिया घटना का बताकर बीजेपी के झंडे पर एक गाय की हत्या करने वाले शख्स का विचलित करने वाला वीडियो शेयर किया. वीडियो को 43,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है, बाद में हटा दिया गया.

द क्विंट ने अपनी पड़ताल में पाया कि यह वीडियो 2022 का है और मणिपुर का है.

विनी नामक एक अन्य ट्विटर यूजर ने महाराष्ट्र का पुराना वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि मुस्लिम पुरुष कर्नाटक में एक पुलिसकर्मी को धमकाते हुए दिख रहे हैं. इस यूजर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि ''सीएम के शपथ लेने से पहले ही प्रदेश का यह हाल है.''

साफ है, इस पोस्ट को कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगाने और यह दिखाने के लिए शेयर किया गया था कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद एक समुदाय को दूसरों से ज्यादा मजबूत किया है.

वोटिंग को लेकर भी चला झूठे दावों का सिलसिला

यूजर मनीष कुमार एडवोकेट ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए लोगों ने बुर्का पहनकर पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा बार देखा गया.

क्विंट की पड़ताल में सामने आया कि ये वीडियो अगस्त 2020 का है और यह घटना आंध्र प्रदेश के कुरनूल की है. इसमें पुलिस उन लोगों को पकड़ती दिख रही है जो मतदान केंद्र में शराब ले जाने की कोशिश कर रहे थे.

गुजरात कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हितेंद्र पिठाडिया ने एक वीडियो शेयर किया. इसमें दावा किया गया कि कर्नाटक में एक बीजेपी नेता की कार में EVM मिली हैं.

वीडियो में लोगों को ईवीएम तोड़ते और कार को पलटाते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो को 2 लाख 85 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

यह घटना कर्नाटक के विजयपुरा जिले की थी. वेबकूफ टीम ने विजयपुरा के एसपी आनंद कुमार से बात की, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये दावा गलत है. आनंद कुमार ने आगे बताया कि इस मामले में लोगों ने गलत समझ लिया कि ईवीएम को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है.

कर्नाटक चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था ये कैंपेन

वोटिंग से पहले, ऋषि बागरी ने अभिनेता और राजनेता प्रकाश राज का एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि उनके पास "कर्नाटक के मतदाताओं के लिए संदेश" है. वीडियो में लोगों से कांग्रेस को वोट न देने की अपील करते हुए प्रकाश राज को देखा जा सकता है.

इस वीडियो को 4 लाख 93 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

हालांकि, वीडियो पुराना था और इसमें प्रकाश राज 2019 के आम चुनावों में पार्टी को वोट न देने की बात कह रहे थे. वीडियो का कर्नाटक चुनाव से कोई संबंध नहीं है. ऐसे में बागरी के ट्वीट में जो दावा किया गया था वह भ्रामक निकला.

दूसरी ओर कांग्रेस से जुड़े कई अकाउंट्स ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें लोगों को 'नो वोट टू बीजेपी' लिखी तख्तियां लिए हुए दिखाया गया था.

कांग्रेस के नेशनल कॉर्डिनेटर दीपक खत्री और ओवरसीज कांग्रेस के सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर विजय थोट्टाथिल ने वीडियो को चुनाव से जोड़कर शेयर किया था. दोनों दावों को मिलाकर 7 लाख 36 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

ये वीडियो भी पुराना निकला. इसे पहली बार अप्रैल 2021 में शेयर किया गया था, इसमें 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ कैंपेन को दिखाया गया था.

ट्विटर ब्लू से जिस खतरे का डर था, वही हुआ

अप्रैल में द क्विंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें यह बताया गया था कि कैसे ट्विटर अपने नए सब्सक्रिप्शन प्लान के जरिए इस प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों को बढ़ावा दे रहा है.

हमने कई यूजर्स के अकाउंट्स का विश्लेषण किया था, जो पहले भी ऐसे भ्रामक दावे कर चुके हैं. ट्विटर ब्लू लागू होने के बाद इन यूजर्स को ब्लू टिक मिल गया. इसके बाद भी इन यूजर्स ने भ्रामक दावे करना जारी रखा.

हालांकि इस स्टोरी में हमने कर्नाटक चुनाव के दौरान ट्विटर ब्लू यूजर्स द्वारा फैलाई गई गलत/भ्रामक सूचनाओं के बारे में बताया है. हालांकि, ये समस्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी है.

हाल में द क्विंट ने एक वीडियो का फैक्ट चेक किया था, जिसमें एक मैदान में विस्फोट होते दिख रहा था. सोशल मीडिया में 1बताया जा रहा था कि यह पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में हाल ही में हुए फ़ैक्टरी धमाकों का दृश्य है. लेकिन फैक्ट चेक में पता चला कि ये दृश्य केरल के एक त्योहार के दौरान के हैं. यह वीडियो पुराना है. इस भ्रामक / गलत वीडियो को एक ट्विटर यूजर द्वारा शेयर किया गया था, जिस पर तीन लाख से ज्यादा व्यू मिल चुके हैं.

एक अन्य ट्विटर ब्लू यूजर ने पुराना वीडियो शेयर करते हुए उसे पश्चिम बंगाल की हालिया घटना बताया है. वीडियो में कई पुरुषों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते दिख रहे हैं. ये दावा सच नहीं था. हमारी फैक्ट चेक रिपोर्ट आप यहां पढ़ सकते हैं.

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के पॉलिसी डायरेक्टर प्रतीक वाघरे ने अप्रैल में द क्विंट वेबसाइट पर छपे अपने एक लेख में जिक्र किया था कि भले ही ब्लू टिक का होना ट्विटर की तरफ से कोई आधिकारिक सत्यापन नहीं था. पर जिस तरह बिना पारदर्शिता के ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लागू होने से पहले ब्लू टिक बांटे गए, लोगों को लगा कि ये ट्विटर की तरफ से एक तरह का सत्यापन है. या फिर यूं कहें कि लोग ब्लू टिक वाले यूजर्स को दूसरों की तुलना में ज्यादा क्रेडिबल मानने लगे, बिना ये जाने कि ब्लू टिक उन्हें किस आधार पर मिला है.

स्थित तब और बदतर हो जाती है, जब पता चलता है कि जो ट्विटर की तरफ से 'वेरिफाइड' घोषित हो जाना असल में वेरिफिकेशन नहीं है. बल्कि सिर्फ फोन नंबर के ही ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेकर इसे पाया जा सकता है. इसके लिए ऑफिशियल इ-मेल आइडी की भी जरूरत नहीं है.

'वेरिफिकेशन' की प्रक्रिया खत्म होने के बाद से ट्विटर पर फेक न्यूज की बाढ़ आ गई है. आगामी राज्य विधानसभा और आम चुनावों जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ इस तरह की गलत सूचनाएं बड़ी समस्या बन गई हैं.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9643651818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं)