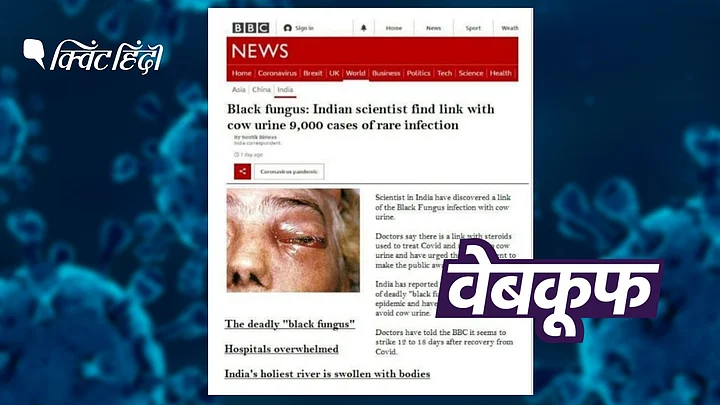

सोशल मीडिया पर BBC के एक आर्टिकल का मॉर्फ्ड स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है, जिसके मुताबिक दावा है कि एक भारतीय वैज्ञानिक ने ब्लैक फंगस इनफेक्शन और गोमूत्र के बीच संबंध ढूंढ लिया है.

हालांकि, पड़ताल में हमने पाया कि BBC ने ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है. BBC और कथित तौर पर इस आर्टिकल के लेखक सौतिक विश्वास दोनों ने ही इसे गलत बताया है.

दावा

वायरल स्क्रीनशॉट में दिख रहे आर्टिकल की हेडलाइन है: ‘Black fungus: Indian scientist find link with cow urine 9,000 cases of rare infection'

(अनुवाद- 'ब्लैक फंगस: भारतीय वैज्ञानिक ने ढूंढा गोमूत्र से संबंध दुर्लभ संक्रमण के 9,000 मामले')

इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक इस आर्टिकल को कथित रूप से बीबीसी के इंडिया करेस्पॉन्डेंट सौतिक बिस्वास ने लिखा है.

क्विंट की WhatsApp टिपलाइन पर भी इस स्क्रीनशॉट से जुड़ी क्वेरी आई है.

पड़ताल में हमने क्या पाया

हमने BBC के कथित आर्टिकल के शीर्षक में इस्तेमाल किए गए शब्दों का इस्तेमाल करके Google पर सर्च करके देखा. हमें कोई भी सर्च रिजल्ट नहीं मिला. इसके बाद हमने वायरल फोटो को ध्यान से देखा और हमें ऐसी कई चीजें मिलीं जिससे पता चलता है कि ये एक मॉर्फ्ड फोटो है. आइए एक-एक करके इन सभी गलतियों पर नजर डालते हैं.

1. टेक्स्ट में हैं ग्रामर से जुड़ी गलतियां

आर्टिकल की हेडलाइन में लिखा है: ‘Black fungus: Indian scientist find link with cow urine 9,000 cases of rare infection.’

ये लाइन इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से गलत हैं. जहां पर लिखा है 'Indian scientist find link', दरअसल वहां पर लिखा जाना चाहिए था 'Indian scientist finds link'. इसके अलावा, जो दूसरी गलती है वो है कॉमा की. वाक्य में 'Urine' के बाद कॉमा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है.

ऐसी है एक और गलती आर्टिकल की पहली लाइन में भी है. आर्टिकल में लिखा है “Scientist in India has discovered”, इसकी जगह पर “Scientists in India have discovered” लिखा जाना चाहिए.

2. वायरल फोटो और BBC के आर्टिकल के बीच तुलना

हमें पड़ताल में BBC का एक आर्टिकल मिला, जिसे सौतिक बिस्वास ने लिखा है. इसकी हेडलाइन है: ‘Black fungus: India reports nearly 9,000 cases of rare infection.’

अनुवाद- ब्लैक फंगस: भारत में दुर्लभ संक्रमण के 9000 मामले

BBC के इस आर्टिकल का वायरल फोटो से मिलान करने पर हमें फॉर्मैट से जुड़ी कई भिन्नताएं मिलीं. उदाहरण के लिए, BBC के ओरिजिनल आर्टिकल में, हेडलाइन, बाइलाइन और डेटलाइन सभी एक-दूसरे के नीचे और बाईं ओर लिखी हैं.

लेकिन, वायरल फोटो में हेडलाइन, बाइलाइन और डेटलाइन के एलाइनमेंट के बीच एक बारीक अंतर देखा जा सकता है.

दोनों फोटो में हेडलाइन का फॉन्ट अलग-अलग है.

वायरल फोटो का टेक्स्ट कहां से लिया गया है?

हमने पाया कि वायरल फोटो में टेक्स्ट का एक हिस्सा सौतिक बिस्वास के लिखे एक BBC आर्टिकल से लिया गया है.

BBC के आर्टिकल में लिखा है “Doctors say there is a link with the steroids used to treat Covid.” जबकि, वायरल फोटो में लिखा है, “Doctors say there is a link with steroids used to treat Covid and reaction to cow urine...”

यानी हिंदी अनुवाद के मुताबिक, BBC आर्टिकल कहता है कि डॉक्टरों के मुताबिक, कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली स्टेरॉयड से इसका (ब्लैक फंगस) संबंध है. तो वहीं वायरल फोटो के मुताबिक, डॉक्टरों का कहना है कि कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली स्टेरॉयड और गोमूत्र की प्रतिक्रिया से इसका (ब्लैक फंगस) संबंध है.

दोनों ही आर्टिकल में “Doctors have told the BBC it seems to strike 12 to 18 days after recovery from Covid,” वाली लाइन एक ही है.

इसके अलावा, हमने पाया कि वायरल स्क्रीनशॉट में इस्तेमाल की गई डिसप्ले फोटो को 2014 में इस्तेमाल किया गया था, जब एक वेबसाइट ने पल्मोनरी जायगोमाइकोसिस पर एक प्रेजेंटेशन अपलोड की थी. हालांकि, हम स्वतंत्र रूप से इस फोटो की जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं.

फेक है स्क्रीनशॉट: लेखक और BBC

क्विंट की वेबकूफ टीम से, सौतिक बिस्वास ने बताया कि वायरल फोटो ''फेक'' है. उन्होंने BBC प्रेस ऑफिस का स्टेटमेंट भी शेयर किया जिसमें लिखा है: ''ये फेक पोस्ट है. हम पाठकों से हमारी वेबसाइट bbc.com/news देखने का आग्रह करेंगे.''

इसके अलावा, जब एक ट्विटर यूजर ने पूछा कि क्या वायरल स्क्रीनशॉट में दिख रहा आर्टिकल बिस्वास ने लिखा है. इस पर बिस्वास ने जवाब दिया, "फर्जी न्यूज."

कोई वैज्ञानिक प्रमाण न होने के बावजूद, कई लोग बार-बार ये दावा कर रहे हैं कि गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल कोरोना के इलाज में करना चाहिए. हाल ही में, भोपाल से BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया था कि देसी गाय का मूत्र पीने की वजह से वो कोविड संक्रमण से बच गई हैं.

डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कोविड 19 के इलाज में गोबर और गोमूत्र को न इस्तेमाल करने की चेतावनी बार-बार देते आ रहे हैं. गाय के मलमूत्र से कोरोनावायरस को ठीक करने के सभी झूठे दावों का पता लगाने के लिए आप हमारा फैक्ट-चेक पढ़ सकते हैं.

मतलब साफ है, BBC आर्टिकल का एक मॉर्फ्ड स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कर, ये झूठा दावा किया जा रहा है कि BBC ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके मुताबिक भारतीय वैज्ञानिक ने ब्लैक फंगस इनफेक्शन और गोमूत्र के बीच लिंक खोजा है. ये स्क्रीनशॉट फेक है.